Web3 社交图谱基础

解释什么是社交图谱以及 Web3 如何改变其结构、所有权和可移植性。涵盖了去中心化、互操作性和用户控制的重要性,以及使 Web3 社交图谱成为可能的技术要素。

什么是 Web3 社交图谱?

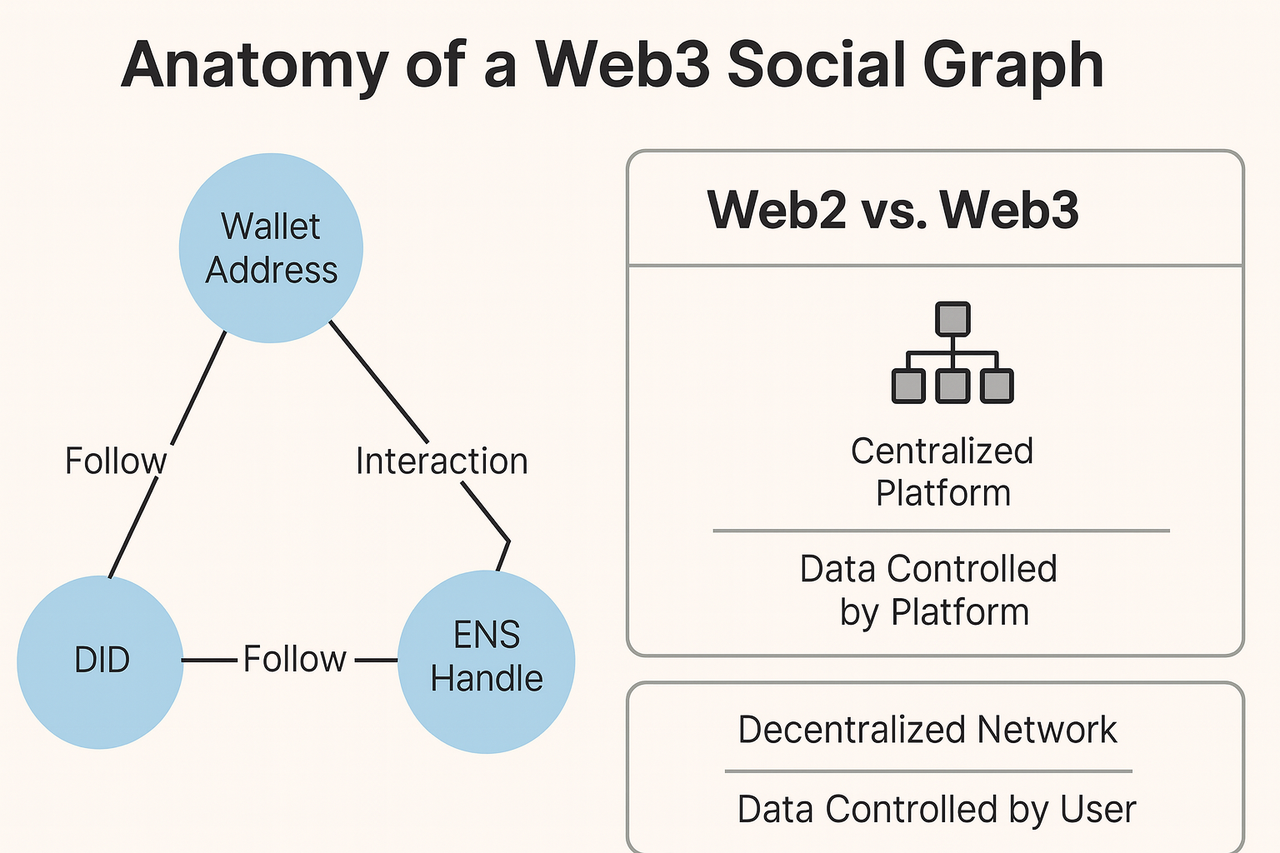

社交图谱是人际关系的概念化映射,通常以节点(用户或实体)和边(连接或互动)来表示。这种结构在 Web3 出现很久之前就已成为社交网络的基石。当 Facebook 等平台开始利用其内部社交图谱驱动用户参与度和内容个性化时,这一概念在主流领域引起了广泛共鸣。

在 Web3 环境中,社交图谱经历了根本性变革。它不再局限于封闭的中心化系统,而是转变为分布式且以用户为中心的网络。每位用户能够掌控自己的连接、身份和活动,这些信息可跨平台和应用程序访问,不再被单一平台围墙所限制。这一转变将数据所有权归还给个人,使他们能在不同界面之间自由切换,同时保留其社交关系和历史记录。Web3 社交图谱突破了 Web2 平台孤岛的局限,通过去中心化、不可篡改的系统确保了透明度和系统韧性。

为什么 Web3 社交图谱至关重要

Web3 社交图谱的意义在于重新平衡权力和治理结构。在传统系统中,中心化平台垄断用户数据,决定其使用、展示和商业化方式。用户的自主权极为有限,常常被限制在各平台的边界内,甚至不会意识到离开平台时无法带走自己的内容和社交连接。专家指出,Web3 彻底颠覆了这一模式,赋予个人对自身数据的完全控制权,使他们能够自主授权或撤销访问权限,甚至直接从社交互动中获利。这种能力将被动的用户转变为社交网络中的主动参与者和决策者。

另一关键优势是互操作性。在 Web2 中,社交关系被局限在特定网络内。而 Web3 社交图谱弥合了这种碎片化状态,使人际关系能够跨界面和应用程序持续存在。这种连贯性通过在多样化工具和平台上维持一致的身份和社区存在,大幅提升了用户体验。此外,去中心化架构提供了抗审查能力和数据完整性保障。系统中不存在单点故障或控制点,即使某个客户端或服务中断,内容和身份信息仍然可以被访问。

Web3 社交图谱的核心技术要素

Web3 社交图谱的技术基础包括钱包地址、去中心化标识符(DIDs)、ENS 域名和基于区块链的记录。钱包地址和 DIDs 为用户提供了可自主控制的唯一且可验证的身份。这些标识符将社交行为和连接锚定到链上或经加密验证的状态,实现了跨应用程序的可移植性和安全性。ENS 域名等人类可读的命名系统为这些复杂标识符提供了友好界面,在保持去中心化和所有权的同时提升了系统可用性。

建立在身份层之上的是存储和通信系统。去中心化账本记录关注、发帖或点赞等社交行为,将它们永久且可验证地锚定到用户身份。与此配合的是 IPFS 等去中心化存储解决方案,它们以分布式、内容可寻址的方式托管内容,将内容持久性从单一服务器中分离出来。这种架构在保证透明度的同时,保障了用户跨平台管理和共享数据的能力。大型媒体内容通常存储在链下(如 IPFS/Arweave),而链上条目则负责锚定引用、权限和来源信息。

从 Web2 到 Web3 社交图谱的演变

在 Web2 环境中,社交图谱由中心化实体严格掌控。每个平台维护独立的私有图谱,用户在平台迁移时必须重建自己的社交网络。业内分析师指出,这些平台还利用用户数据进行定向广告投放和增强平台影响力。Web3 社交图谱通过去中心化所有权和实现数据可移植性解决了这些问题。用户不再需要反复构建关系网络,而是可以随身携带自己的社交图谱,并自主决定如何以及为何共享这些信息。

这一转变也反映了互联网发展中更广泛的理念变革,朝着互操作性和用户自主权方向发展。Web2 优先追求便利性和覆盖广度,却牺牲了隐私和控制权,而 Web3 则强调在数据主权与访问便捷性之间寻求平衡。如今,互操作性源自共享、开放的协议而非封闭的 API,从而催生了更丰富、更多元化的社交应用生态系统。